2025.11.04

EDRとは

EDRとは、サイバーセキュリティ対策のひとつです。物流業界は急速なデジタル化が進められています。配送管理システムや在庫管理、倉庫内の自動化設備、さらにはドライバーが使用するスマート端末など、業務のあらゆる場面でネットワーク接続が欠かせなくなりました。

デジタル化による業務負担軽減の裏側で、サイバー攻撃のリスクも急増しています。特に、ランサムウェアによる被害は年々増加しており、一度感染すれば配送システムが停止し、業務全体に甚大な影響を及ぼす可能性があります。

また業務停止に陥り、顧客満足度の低下や企業への信頼感の低下など様々な問題を引き起こす可能性もあります。

こうした脅威に対抗するために注目されているのが「EDR」です。今回のコラムでは、EDRの基本概念から、物流現場における活用方法、導入の利点と課題を解説していきます。

EDRとは

EDRとは「エンドポイント検知と対応」の略で、パソコンやタブレットなどの端末を常時監視し、不審な挙動を検知して即座に対応する仕組みです。

従来のウイルス対策ソフト(アンチウイルス)は、既知のウイルス定義に基づいて「悪意あるファイルを検知・削除」するのが主な役割でした。しかし最近は、未知の攻撃や標的型攻撃など、定義ファイルだけでは防げないものが増えています。

EDRは、端末上の挙動(プロセスの動き、通信履歴、ファイル操作など)をリアルタイムで監視し、「異常なふるまい」をいち早く検出します。たとえば、正規のソフトを装った不審なプログラムが突然システム権限を取得した場合や、外部サーバーへの大量通信が始まった場合など、従来のウイルス対策では見逃しがちな動きを自動で記録・分析します。

また、万が一感染が発生した場合も、EDRはその端末をネットワークからすぐに隔離し、被害拡大を防止します。攻撃経路の特定や原因分析を行うこともでき、再発防止策の作成にも役立ちます。

物流業界でEDRが求められる理由

物流業界は、サプライチェーン全体が密接に連携しており、1社のシステム障害が全体に波及するリスクを抱えています。配送指示データや倉庫システムが一時でも停止すれば、納期遅延や顧客対応の混乱を引き起こしかねません。

さらに、近年の攻撃者は「中小企業や協力会社」を狙う傾向があります。セキュリティ体制の弱い協力業者を足掛かりに、大手取引先のネットワークに侵入する「サプライチェーン攻撃」が増加しているのです。

物流企業が扱うデータは、顧客情報、配送先住所、取引条件など、外部に漏れれば極めて価値の高いものばかりです。そのため、企業規模を問わず「端末レベルでの防御」が不可欠となっています。

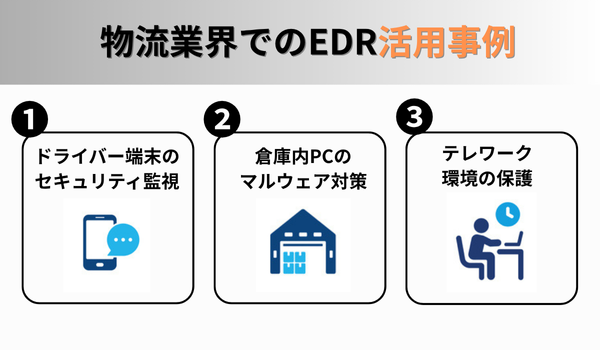

EDRの具体的な活用シーンとしては、次のようなものが挙げられます。

・ドライバー端末のセキュリティ監視

外出先で使用されるタブレットやスマートフォンを常に監視し、不正アプリのインストールや不審な通信を検知。

・倉庫内PCのマルウェア対策

入出庫データを扱う端末が感染した際に、即時隔離することでシステム全体への感染拡大を防止。

・テレワーク環境の保護

在宅勤務中の社員端末もクラウド経由で監視でき、社内ネットワークと同等の安全性を維持。

EDR導入のメリット

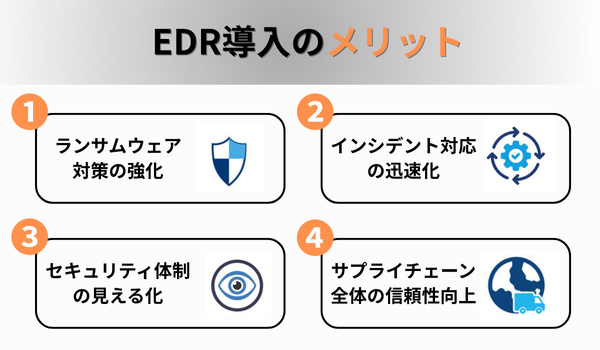

EDR導入には以下のようなメリットがあります。

- ランサムウェア対策の強化

不審な暗号化動作や外部通信を早期に検出し、感染拡大を防ぎます。被害の「早期遮断」が可能になる点は、物流業務の継続性確保に直結します。 - インシデント対応の迅速化

EDRは攻撃発生時の詳細なログを自動で記録します。これにより、原因追跡や復旧対応をスピーディーに行えるため、システム停止期間を短縮できます。 - セキュリティ体制の見える化

社内全端末のセキュリティ状況を可視化できるため、「どの端末が危険なのか」「どこで不審な挙動があったのか」を管理者がすぐに把握できます。 - サプライチェーン全体の信頼性向上

自社の端末防御を強化することで、取引先企業からの信頼も高まります。セキュリティ基準を満たすことが、新たなビジネスチャンスにつながるケースもあります。

EDR導入時のデメリット

EDR導入のデメリットには下記のようなものがあります。

- 導入コストと運用負担

EDRは高度な機能を備える分、導入・維持にコストがかかります。また、アラート分析や運用監視を継続的に行うための人材確保も課題です。 - アラート過多による混乱

誤検知や軽微なアラートが多発すると、担当者の負担が増し、重要な警告を見落とすリスクもあります。設定チューニングや運用ルールの整備が必要です。 - 現場業務との両立

物流現場ではスピードが求められます。過度なセキュリティ制限によって作業効率が落ちないよう、バランスを取った運用が求められます。

導入を成功させるためのポイント

EDRを効果的に活用するには、「技術導入」と「体制整備」を両輪で進めることが重要です。

まず、自社のネットワーク構成や端末利用状況を把握し、「どの端末をどの範囲で監視するか」を明確にします。特に、現場端末や外部委託先のデバイスも含めた監視範囲の設計がポイントです。

次に、EDRの運用を専門チームまたは外部に委託する体制を検討します。専門家の支援を受けることで、アラート分析やインシデント対応の品質を安定的に保つことができます。

また、従業員教育も欠かせません。システム任せではなく、「怪しいメールを開かない」「不審な挙動を報告する」といった基本行動が、EDRの効果を最大限に引き出します。

まとめ

物流業界におけるシステム停止は、単なるトラブルではなく「社会インフラの混乱」に直結します。配送の遅延、在庫管理の停滞、取引先への影響など企業の信頼感低下も引き起こします。

EDRは、こうした事態を未然に防ぐための「実践的な防御ツール」です。今までののウイルス対策を超えて、端末を常に監視し、攻撃の兆候を察知して即座に対応します。

導入にはコストや運用負荷といったデメリットもありますが、それ以上に得られるのは「安心して業務を継続できる環境」です。サイバー攻撃が日常化する時代において、EDRは物流業界の持続的成長を支える“新しい安全装置”といえるでしょう。

企業の信頼を守り、サプライチェーン全体の安定を支えるためにも、今こそEDR導入を本格的に検討する時期に来ています。